Три комнаты

Галерея 22, 2021

Экспозиционное решение: Яна Малиновская

«Главное не то, что время не подходящее — главное то, что ты здесь.»

— из фильма «Четыре комнаты»

Выставка «Три комнаты» Олега Семёновых включает серию живописных работ, созданных в 2020–2021 годах, и перформативный пролог: за день до монтажа художник с кистью в руке прошёл по периметру всех трёх залов галереи, оставив на стенах непрерывную линию. Этот жест стал ритмической и пространственной рамкой выставки, временным следом, соединившим всё пространство в единый маршрут восприятия.

Линия не столько соединяет, сколько подсказывает ритм движения, почти как монтажная склейка. Она делает зрителя участником: он идёт по той же траектории, что и художник, замечает изгибы стен, перепады, мелкие изъяны. Так возникает ещё один уровень восприятия: тактильный, кинематографический, почти телесный.

Работы экспонируются в трёх залах artist-run пространства Галереи 22, образуя условные комнаты, не только архитектурные, но и ментальные. Каждая из них обладает собственной интонацией, плотностью, фокусом. Внутри этих зон живопись работает как инструмент разбора и сборки визуального фрейма: автор берёт исходный образ, часто медийный, скриншот из фильма, сериала, ленты новостей, и трансформирует его, разбирая на живописные элементы и выстраивая заново.

Эта практика как игра с распадом и реконструкцией. Символы и фрагменты не сообщают готовый смысл, а вовлекают в движение: каждый зритель, перемещаясь между работами, сам «собирает» фрейм, активирует картину своим присутствием. Так «то, что ты здесь» становится главным условием работы выставки.

Название проекта отсылает к фильму «Четыре комнаты», и цитата из него выбрана эпиграфом не случайно. Здесь нет прямой преемственности ни сюжетов, ни персонажей — скорее, родство в интонации: странности, фантасмагоричности, атмосферности. Это выставка о восприятии в разрозненном медийном мире, о фрагменте, который претендует на цельность, и о живописи, которая становится способом критического погружения в этот мир.

Первая работа серии

«Я сохраняю скриншоты из фильмов и сериалов, и иногда они превращаются в живопись», акрил, оргалит, 40×60 см. 2020 г.

Проект включает серию живописных работ за последние полтора года (на момент осени 2021 г.). Первая работа цикла под названием «Я сохраняю скриншоты из фильмов и сериалов, и иногда они превращаются в живопись», создана в 2020 году, а все последующие — в 2021, и не имеют названий.

Навязчивость как структура

Выставка «Три комнаты» выстроена вокруг идеи навязчивости, не как симптома, а как метода. В первом зале зрителя встречает ключевая работа, своего рода «отправная сцена»: на ней четыре персонажа, каждый из которых становится мотивом, петлёй, темой для вариаций. Это монахиня с морковкой, фигура головы, танцующая пара и отдельная пара ног. Все они повторяются на других холстах, перемещаясь из одного сюжета в другой, выпадая, трансформируясь, сбиваясь. Их появление задаёт ритм — визуальный и психологический. Художник как бы не может не возвращаться к этим фигурам: не чтобы рассказать о них больше, а чтобы удержать присутствие.

В отличие от позднего проекта «Не думай про…», где образы растворяются в шуме медийного поля, здесь они наоборот навязчиво удерживаются, как будто впаяны в зрительную память. Эти персонажи и ситуации становятся не столько фрагментами нарратива, сколько повторяющимся вопросом к самому акту живописного изображения. Каково оно: вызывать, удерживать, разрушать и снова повторять образ?

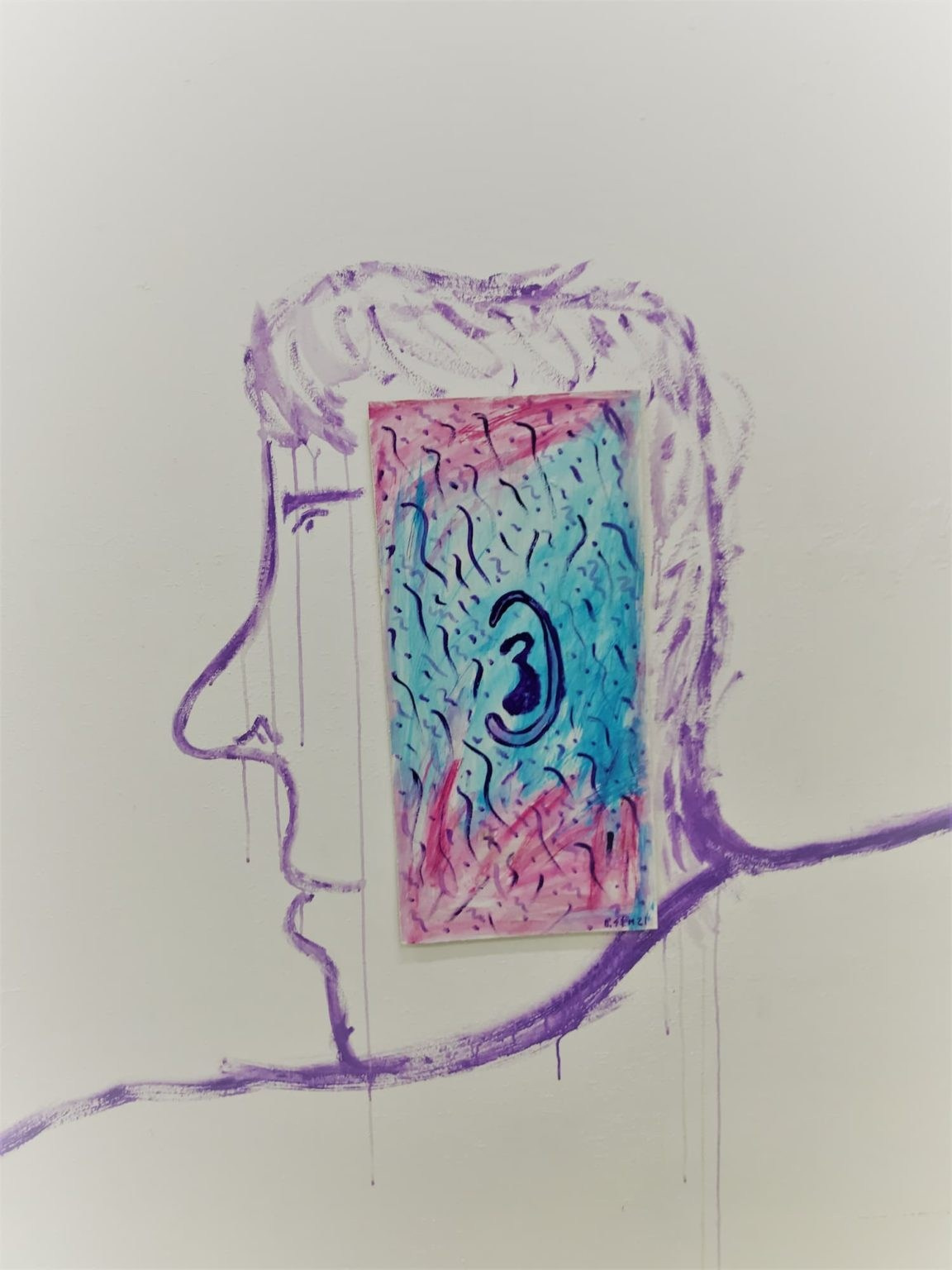

Фрагмент экспозиции

Вертикальная работа «Без названия (Ухо)», дополненная дорисованной на стене головой. Она входит в контур линии, проведённой в перформансе художника до начала монтажа, когда он обошёл галерею с кистью, соединяя комнаты.

Этот жест объединяет пространство, превращая архитектуру в один континуум восприятия, перформативную раму для живописи.

1 зал. Основное тело выставки / Фигура и повторение

В этом зале, самом просторном и светлом — происходит главное столкновение зрителя с образным рядом выставки. Естественный свет, проникающий через окно, частично экранируется розовой занавеской, создавая мягкое искажение, вступающее в диалог с розовато-телесной палитрой живописи.

Здесь представлены ключевые мотивы серии: головы, ноги, лица, руки, монашки, возникающие в разрозненных композициях, но работающие как единицы повторяющейся системы. Повторы создают эффект визуального «глича»: искажённой, сбивающейся ленты сна или потока образов из визуальной памяти. Пространство собирается как рекурсивная сеть, где каждое изображение отсылает к предыдущему, но немного изменённому.

Важный жест — вертикальная работа «Без названия (Ухо)», дополненная дорисованной на стене головой. Она входит в контур линии, проведённой в перформансе художника до начала монтажа, когда он обошёл галерею с кистью, соединяя комнаты. Этот жест объединяет пространство, превращая архитектуру в один континуум восприятия, перформативную раму для живописи.

Картины на центральной стене висят плотным блоком, почти как раскадровка. Но здесь нет линейного сюжета: зритель сам выстраивает порядок восприятия, блуждая между образами и их фрагментами. Между блоками участки пустоты, дающие дыхание и одновременно подчеркивающие ритмику сборки.

Выбор материала — двп (оргалит) и открытая демонстрация его краёв не случайны. Это не жест экономии, а жест доверия к неидеальному, к живописи как ремеслу и телу. В сочетании с архитектурными неровностями пространства, эта выставка обнажает сам процесс показа: не галерея как белый куб, а живая сцена, где несовершенство — часть смысла.

2 зал. Световой фильтр / Повтор и вариации

Второй зал камерный и отчасти театрализованный. Он освещён неоном с розово-синим спектром, который превращает обычную галерейную белизну в неустойчивое, почти dream-like пространство. Свет здесь не только среда, но и актант, искажающий восприятие цвета, подчеркивающий оторванность от повседневности.

На одной из стен размещены одинаковые по формату работы с фигурой монахини, но в разных модификациях. Повтор становится не репликой, а формой движения: позы, детали, руки, цвета изменяются, как в ритуале или обучении. Монашка больше не просто персонаж, а форма-вариация, ритмическая единица.

На другой стене более сложные композиции. Один фрагментирован на части (например, лишь рука с морковкой), другой собирает сразу несколько мотивов: ноги, голову, фигуру монахини. Это работа с множественным фреймом, как если бы внутри одной плоскости шли несколько раскадровок одновременно.

Само пространство зала напоминает кинематографический фильтр, в котором зрение преломляется. Свет не просто украшает, он вмешивается в чтение живописи, размывая привычные логики фона и фигуры.

3 зал. Пространство рассеивания / Объект, распад и игра

Третий зал резко отличается по атмосфере. Здесь отсутствует спецосвещение, но внятно ощущается инсталляционная природа пространства. Развеска картин становится менее ортодоксальной: часть работ висит традиционно, другая прислонена к стенам, а две помещены в угол, как бы «между стен», напоминая экспозицию «Чёрного квадрата» Малевича, как жест радикального позиционирования внутри экспозиции.

Ключевой элемент — объектная инсталляция: с потолка на нитях свисают настоящие морковки, выкрашенные в белый цвет. К концу выставки они иссохлись, сморщились, и стали метафорой истощения, ускользающей формы, возможно даже телесности. При движении зрителя морковки начинают качаться, создавая пугающе-фетишистскую и одновременно игровую ситуацию, как будто комната сама реагирует на присутствие.

Морковки, как и повторяющиеся фрагменты тела на картинах, становятся символами одновременного истощения и желания. Они абсурдны, пугающи, телесны и немного смешны. Они напоминают, что восприятие тоже тело: оно колеблется, запоминает, теряет. Это не про сцену, а про пространство после сцены, когда всё уже было, и осталось только чувство.

На картинах фигуры продолжают фрагментироваться: монахиня, голова с сигаретой, отдельные морковки, объекты, лишённые опоры и контекста. Композиция распадается, но не исчезает — наоборот, открывается как поле для прочтений, где каждый фрагмент указывает на другой, создавая невидимую сеть повторов и смещений.

Экспозиционная логика: фрейм, повтор, распад

Хотя в основе выставки — живопись, она не замыкается в медиуме. Пространственные и световые элементы — линия на стене, подвешенные объекты, световой фильтр — не дополняют живопись, а вступают с ней в равноправный диалог. Это выставка, в которой живопись не боится утратить автономию, превращаясь в компонент расширенной инсталляции. Здесь важно не столько само изображение, сколько сцена его восприятия: как цвет, объем, звук шагов, ритм развески или материал стены вмешиваются в чтение изображения.

Экспозиция проекта была развёрнута в трёх залах artist-run пространства «Галерея 22», и сама архитектура места задала структуру выставки. Экспозиционное решение (Яна Малиновская) базировалось на переходе от более «плотного» и наративного живописного пространства (зал 1) к инсталляционным и световым вмешательствам (зал 2), и далее — к объектной и смысловой фрагментации (зал 3). Связывающим элементом стала фиолетовая линия, проведённая художником по периметру всех трёх комнат в день перед монтажом, своего рода жест присвоения пространства и одновременного акта временного пребывания в нём.

Линия объединяет залы в единое целое, но не нивелирует различия: наоборот, подчеркивает смену оптики, от нарратива к атмосфере, от повторяемости к утрате контроля. Тем самым выставка не просто демонстрирует серию работ, но выстраивает телесный маршрут: зритель проходит от образной навязчивости к экспозиционной игре и далее, к почти театральному финалу с зависшими, качающимися объектами.

Вместо заключения

Три зала формируют единый драматургический контур, в котором каждый блок пространства раскрывает отдельную сторону художественного языка. Первый зал устанавливает мотивы и фигуры, создаёт сцепки между образом и зрителем, между повтором и распознаванием. Второй зал помещает эти мотивы в условие освещённого фильтра, где ритм и вариативность выходят на первый план. Третий — позволяет им расслабиться, выпасть, стать объектами, столкнуться с физической инсталляцией и распасться.

Общая логика выставки отсылает к структуре нарратива без сюжета, где нет линейности, но есть глубинное чувство повторения, фрагментации и присутствия. Это не кино, но что-то, происходящее рядом с ним. Не рассказ, но медиативная ситуация, в которой каждый зритель становится монтажёром собственного восприятия.

Фрейм в этом проекте не только визуальная рамка, но и ментальная структура: он то собирается, то разрушается, давая зрителю возможность осознать себя внутри этого «здесь-и-сейчас». Повтор мотивов не манера, а способ мышления, пробуждающий внимание. Свет, инсталляция, плотность развески — всё работает как экспериментальная машина восприятия, в которой живопись перестаёт быть просто живописью, а становится психофизическим полем, модульной системой сбора опыта.

«Три комнаты» — это не только выставка, но и упражнение в сбивчивом внимании. Здесь нет нужды в уверенности. Наоборот: повтор, шум, искажение, объект, стена — все они формируют хрупкий порядок, где живопись существует не как утверждение, а как сомнение, как способ остаться в ощущении и не исчезнуть.